花兒的各民族傳播與多民族文化共享研究

◇鐘進文

花兒是流行在甘肅、青海等西北地區(qū)的一種民歌,它的形成與歷史上這塊土地上的各民族交往交流交融密切相關(guān),經(jīng)過文化場域的競爭,優(yōu)勝劣汰,兼容并蓄,逐步形成了一種璀璨奪目的藝術(shù)形式,成為典型的中華文化符號。花兒形成后傳播到西北各民族中,通過各民族傳播,與各民族的語言文化與藝術(shù)形式相結(jié)合,形成了各具特色的花兒。近年來,地方政府組織打造的各省區(qū)花兒演唱會,又為各民族花兒藝術(shù)交流搭建了新的文化共享平臺,聚焦文化共同性,形成共享文化盛宴。

一般而言,各民族文化傳播指處于不同文化背景的社會成員之間的人際交往和信息傳播活動。它涉及全球社會中多種文化元素的遷移、擴散、變動過程,及其對不同民族、文化、國家乃至人類共同體的影響。其間的認知要素、言語語言與非言語語言作為各民族文化傳播的核心因素,共同作用于日常生活和人類文化交往層面的傳播活動。各民族文化傳播既是一種古老的人類歷史文化現(xiàn)象,也是現(xiàn)代人的一種生活方式和重要技能,傳播效果和影響力的構(gòu)建需要傳播者的能力、傳播內(nèi)容以及傳播媒介的有效性共同參與。“中華民族共同體建設,要堅持統(tǒng)一的多民族國家原則,尊重民族的多樣性。”在尊重民族文化多樣性的前提下,良性的多文化傳播有助于構(gòu)建文化共同體,實現(xiàn)人類命運共同體的全面深度融合,這對鑄牢中華民族共同體意識具有重要意義。

一、花兒的各民族文化傳播特征

花兒形成一種固定的藝術(shù)形式之后,又傳播到西北各民族中,與各民族的語言文化與藝術(shù)形式相結(jié)合,形成了具各民族特色的花兒,其中花兒曲令在保留原本曲調(diào)基礎上,積極吸收相關(guān)民族的音樂特點,使花兒更接近相應民族的生活,更有利于達到本民族以歌傳情的社會功能,由此同一曲調(diào),不同地域、不同民族產(chǎn)生不同的理解和演繹,在傳唱過程中發(fā)生變異,產(chǎn)生所謂“十唱九不同”現(xiàn)象,這些差別在各民族傳唱過程中逐漸“自立門戶”,成為一個個新的“令”,從而導致花兒的“令”家族不斷發(fā)展壯大,各民族文化傳播特征除語言特征之外,主要指花兒曲令的變異以及與本民族特有文藝形式相融合發(fā)展。

(一)花兒在土族中的傳播特征

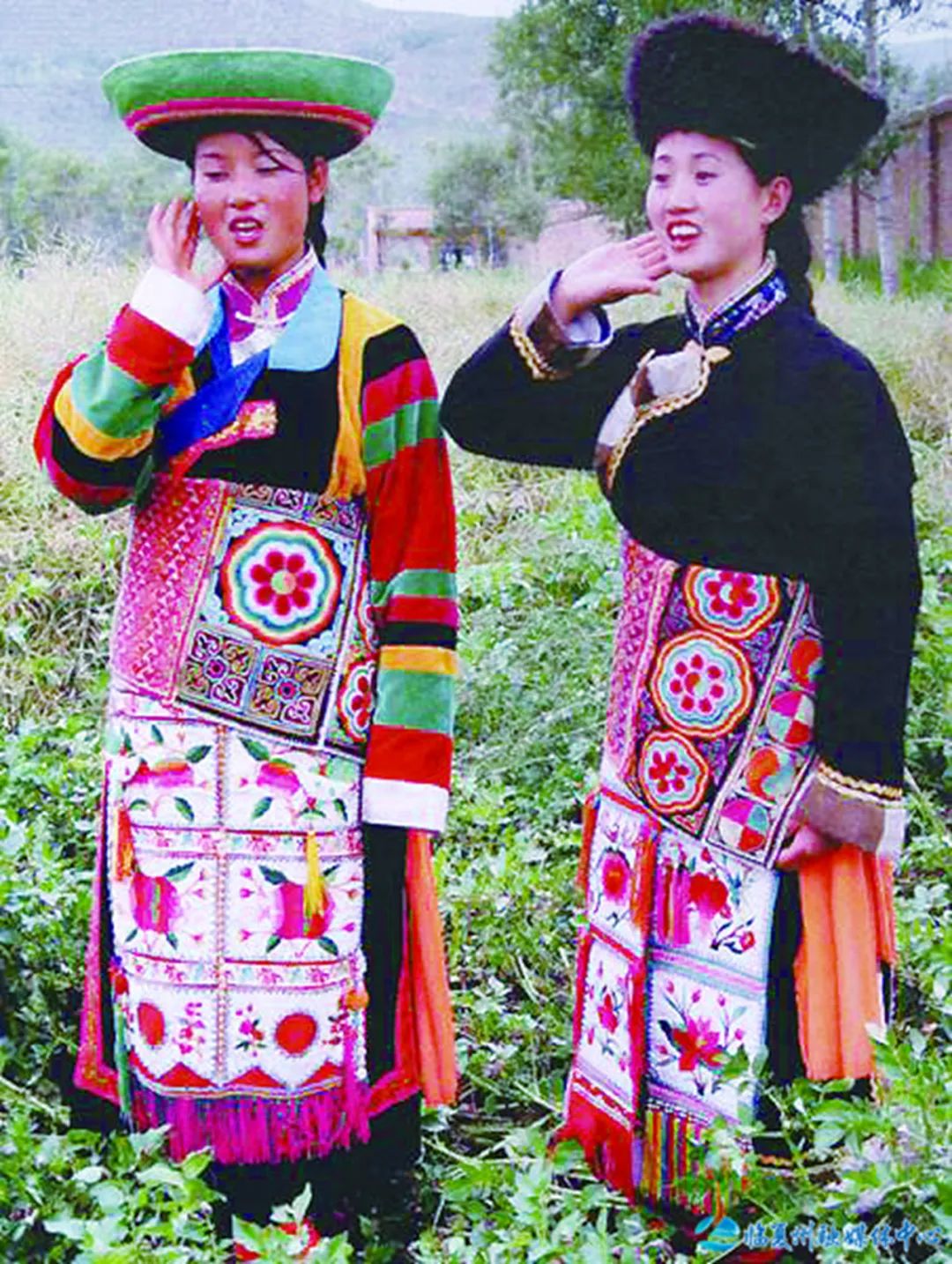

土族繁衍生息在花兒重要的發(fā)源傳唱地——河湟谷地。自大通至互助、民和一帶,河流交錯、群山環(huán)抱,河谷臺地眾多,為花兒等山歌的演唱提供了得天獨厚的傳唱場所。歷史上,土族與周邊民族保持著友好往來,逐步在保持土族文化特征的基礎上形成了“典型的連接地帶文化”。“土族文化以其獨特的包容性,廣泛吸納多種文化元素,是文化兼收并蓄的典范,接受的漢藏文化因素比比皆是。”

土族有屬于本民族特色的傳統(tǒng)情歌,隨著花兒傳入,土族人以花兒來傳情達意時,則廣泛吸納了周邊民族民歌的曲調(diào),使其形成了具有地方特色的土族花兒。

土族花兒從總體特征來看,仍屬于河湟花兒的體系,但是在內(nèi)容和形式構(gòu)造上又有自己獨特的風格。如:

天上的星星明著哩,

月影里下雪著哩;

尕妹的門上蹲著哩,

氈帽里捂腳著哩。

這首花兒以委婉、含蓄的修辭描寫了一個癡情男子在風雪夜等待戀人的美好情景。其“氈帽里捂腳”來巧妙地點出了青藏高原寒冷的氣候特征,同時也突出了“氈帽”這一土族服飾中較有代表性和典型性的物象。

三尺三寸的雁兒緞,

三兩五錢的口線;

你給我繡下的滿腰轉(zhuǎn),

人前頭夸你的手段。

在這首花兒中戀人之間的愛情信物“滿腰轉(zhuǎn)”,是土族男子服飾中有名的繡花腰帶。土族婦女以擅刺繡為榮,土族評價女性“一看針線,二看茶飯”。在這首花兒里,喜獲“滿腰轉(zhuǎn)”的男子喜滋滋地告訴心上人“人前頭夸你的手段”,表達他已遇到了自己心儀之人。花兒言情,但我們卻能從中感受到更深厚的民俗意味和審美蘊含。

河湟花兒傳入土族地區(qū)后,人們很快接受了這種藝術(shù)形式,并創(chuàng)作了如《土族令》《互助令》《好花兒令》《梁梁上浪來》等獨具風格、曲調(diào)別致的土族花兒曲令。目前被歸為土族花兒曲令的有:在互助一帶廣為流傳的《土族令》《互助令》《黃花兒令》《楊柳姐令》《好花兒令》《梁梁上浪來》《尕連手令》《大通北山令》《門源令》《上山令》等;在民和一帶流傳的《馬營令》《啦啦令》《古鄯令》《香水令》《硤門令》《依呀依令》等,以及流行于甘肅積石山的《尕姑舅令》《哎晞令》《哎咳咳令》《土族令》《河州三令》等。

(二)花兒在東鄉(xiāng)族中的傳播特征

20世紀30年代青海省成立以前,當?shù)厝罕娨浴昂又荨保ìF(xiàn)今的臨夏市)為中心,將“河湟花兒”劃分為“東鄉(xiāng)花兒”“西鄉(xiāng)花兒”“南鄉(xiāng)花兒”及“北鄉(xiāng)花兒”等不同類型。這些都是當?shù)厝艘悦窀璧牡赜蛱卣鳛榉诸悩藴识岢龅母拍睢_@些概念蘊含三層含義:一是各鄉(xiāng)都有其獨特或備受重視的曲“令”;二是即便在不同地區(qū)出現(xiàn)同名的“令”,它們之中也含有特定比例的特殊曲調(diào);三是相同的曲調(diào)在傳播至不同地區(qū)時,通常會在當?shù)禺a(chǎn)生某種形式的變異。在當時的背景下,“東鄉(xiāng)花兒”特指的是在甘肅臨夏東部區(qū)域,尤其是東鄉(xiāng)族自治縣中廣泛傳唱的花兒民歌。而《河州三令》《白牡丹令》《金點花令》等則被視為其代表性的曲調(diào)。現(xiàn)在的“東鄉(xiāng)花兒”是指流行在東鄉(xiāng)族群眾中的富有本民族特色的花兒。所謂富有本民族特色的花兒,主要指除“河湟花兒”所共有的語言和藝術(shù)特色之外擁有的特殊曲調(diào)和歌詞。這種特殊曲調(diào),人們稱之為“東鄉(xiāng)令”。其音樂風格與漢族、回族花兒頗為相似,但更偏向于運用“短調(diào)子”去編排創(chuàng)作。“東鄉(xiāng)花兒”的襯詞有別于字數(shù)多、形式固定、可被視為“令”的程式化襯詞,形式分布較為零散。

(三)花兒在撒拉族中的傳播特征

撒拉族花兒主要流行于青海省循化撒拉族自治縣,化隆縣的甘都鎮(zhèn),甘肅省臨夏州的大河家、劉家集等地區(qū),所唱花兒屬“河湟花兒”體系,也稱“少年”或“山歌”。撒拉族花兒的曲調(diào)分兩種類型,一種是河州地區(qū)廣為流行,在當?shù)馗髅褡逯衅毡閭鞒那{(diào),撒拉族在演唱這些曲調(diào)時又加入一些自己的特點;另一種是撒拉族特有的曲調(diào),其中多數(shù)已愈來愈廣泛地被稱為“撒拉令”。

撒拉族花兒歷史悠久,有史可考者已有250多年,如清乾隆年間編修的《循化志》中就記載有當時流行的一首花兒:

大力架牙壑里過來了,

撒拉的艷姑哈見了;

艷姑的腳大者壞了,

腳大手大你甭嫌談,

走兩步大路是干散。

在長期的文化交融中,撒拉族人民巧妙地融合了傳統(tǒng)民歌“玉爾”的悠揚旋律、本民族沉重歷史與悲劇性氣質(zhì),以及藏族“拉伊”情歌的韻味。這種多元文化的交融,形成了撒拉族獨特且與眾不同的“令詞”和演唱風格,彰顯出其深厚的歷史底蘊和藝術(shù)創(chuàng)造力。

據(jù)介紹,流傳在撒拉族地區(qū)的花兒令有15種之多,主要有《撒拉大令》《水紅花令》《尕馬兒令》《孟達令》《清水令》等。每種“令”都有自己特殊的韻味。藏族民歌中經(jīng)常出現(xiàn)的波音、顫音、華彩性的裝飾音等,多被吸收到撒拉族花兒中,較好地抒發(fā)出撒拉族人民活潑、深邃的情感。如撒拉花兒中的《孟達令》,其旋律明顯帶有藏族“拉伊”的風格特征。隨著回族的宴席曲《莫奈何》《馬五哥》、藏族民歌、漢族俚歌小曲的不斷傳入,豐富了撒拉族的花兒藝術(shù)形式。

撒拉族花兒一般用漢語河州話演唱,但多使用撒拉語襯詞襯句。由于撒拉族群眾說漢語時較多地保留著本民族語言的發(fā)聲吐字習慣,所以演唱的花兒有舌尖音多、輕巧跳蕩等特點。此外,撒拉族也有用撒拉語、漢語和藏語糅合而唱的花兒,即“風攪雪”花兒。

(未完待續(xù))